●クローズアップ 行き詰まる核燃再利用

再処理工場「合格」、使用可能原発4基だけ

毎日新聞2020年5月14日

日本原燃の使用済み核燃料再処理工場=青森県六ケ所村で4月

日本原燃の使用済み核燃料の再処理工場(青森県六ケ所村)が13日、国の新規制基準を満たしたとして、安全審査を通過する見込みとなった。しかし、再処理工場で使用済み核燃料からプルトニウムを取り出して核燃料の再利用を目指しても、肝心の原発の再稼働は進まず、日本原燃自体も組織に課題を抱える。原発で核燃料を再利用する「核燃料サイクル政策」は、なお先行きが見えないままだ。

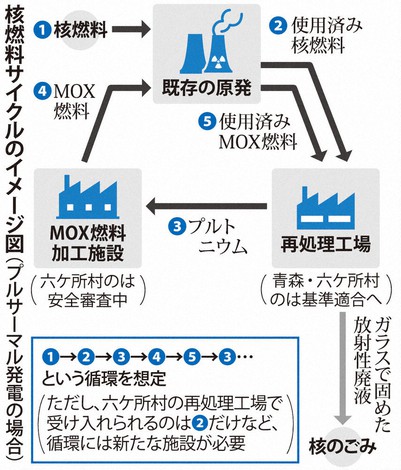

政府が再処理工場の稼働を推進してきた根幹には、核燃料の再利用を前提とする核燃サイクル政策がある。原発から出る使用済み核燃料の中にはプルトニウムのほか、ウランの一部が残る。それらを再処理工場で取り出すことで、世界的にも有限とされるウラン資源を節約、有効利用することを目的の一つとする。

原発で再利用せずに使うあてのないプルトニウムを持ち続ければ、国際社会から核兵器などへの軍事転用を疑われるため、使用済み核燃料を再処理工場で処理し、取り出したプルトニウムが含まれる「MOX燃料」を原発で再利用することを目指してきた。

だが、その計画は誤算続きだ。政府は当初、高速増殖炉とプルサーマルの両輪でMOX燃料を使うことを描いていたが、トラブル続きの高速増殖原型炉「もんじゅ」(福井県)の廃炉が2016年に決定。燃焼効率が劣るプルサーマルで使うしかなくなった。

そのプルサーマルも、活用できる原発の稼働が想定を下回る。プルサーマル発電をする原発で、東京電力福島第1原発事故後に再稼働したのは四国電力伊方3号機(愛媛県)、関西電力高浜3、4号機(福井県)と九州電力玄海3号機(佐賀県)の計4基のみ。再処理工場が稼働すればプルトニウムの保有量は毎年最大約8トン増えるため、プルトニウムの消費には原発16~18基でプルサーマル発電を行うことが必要とされるが、実態は遠く及ばない。

プルサーマルで発電後に出る使用済みMOX燃料は放射線量が高く、発熱量が通常の使用済み核燃料に比べて下がりにくい。燃料プールで長時間冷やす必要があり、保管に手間がかかる。MOX燃料を再処理する工場も別途必要となるが、建設の具体的な動きはない。

さらに、原発の再稼働が進まなければ、再処理工場などの費用捻出も難しくなる。工場の建設費用は当初見込んだ約7600億円から、約4倍の2・9兆円に膨らんでいる。福島第1原発事故後、安全対策費用が増加したことが一因だ。完成後40年間の運営費や廃炉費などを含めた事業費全体では約14兆円に上る。電力会社は、原発で使い終わった核燃料の量に応じて費用を負担するが、これまでに集まった金額は6兆円余り。原資は、電力利用者が負担した電気料金だ。こうした事情から、安全審査を通過しても、再処理工場はフル稼働の見通しが立たない状況は変わらない。大手電力会社の幹部は「原子力は国策民営なので、決まったことを民間として淡々と進めるだけだ」と話す。龍谷大の大島堅一教授は「原発事故後、原発への依存度を引き下げる方向に議論が進んでいるのに、再処理工場の位置づけだけが変わらない。再処理工場に関わる巨額費用を捻出するために原発再稼働が必要という本末転倒な面もあり、電力会社も本音では付き合いきれないという感じではないか」と指摘する。【高橋祐貴】

原燃の「資質」、疑問符も 原燃の「資質」、疑問符も

核燃サイクルの一端を担うことになる日本原燃だが、企業として再処理工場の運営を任せられる体質なのか懸念する声が上がる。 「次回はこんなぶざまな結果にならないでほしい」。1月30日の審査会合で原子力規制委員会の事務局を務める原子力規制庁の長谷川清光・安全規制管理官は、そう苦言を呈した。日本原燃がまとめた安全対策の資料が、規制庁の求める水準に達していなかったためだ。

規制庁は日本原燃に資料をどうまとめるべきかを再三にわたり伝えていた。しかし、例えば放射性物質の広がりを防ぐ対策で、期待される具体的な「効果」を示すべきところを、対策をしない場合の「影響」を記載。規制庁の幹部は「原燃はやるべき安全対策の本質がしっかり頭に入っていないから自分の言葉で説明できていなかった。本質を理解していないと事故の時に対処できない」と嘆いた。

17年8月には、施設に約800リットルの雨水が流れ込んでいたことが発覚。隣接する施設から流れ込んでいたのが原因だったが、その施設は03年に整備してから一度も点検してこなかったにもかかわらず「異常なし」と日誌にうその記載をしていた。その影響で、半年ほどの審査の中断を余儀なくされた。審査会合での日本原燃のこうした姿は一度や二度ではなく、審査会合に限ったことでもなかった。

日本原燃の体質について、核燃サイクル政策や再処理工場に詳しい勝田忠広・明治大教授は「社員の多くが電力各社からの出向者で、当事者意識が低かったことがある」と指摘する。92年の発足当初は、社員の約半数を電力各社や旧動力炉・核燃料開発事業団(現日本原子力研究開発機構)の出向者が占めた。出向者の割合が15%を切ったのは、15年になってからだ。

自前の社員が増えてきた一方、前回の試験運転から約7年が過ぎており、経済産業省の幹部は「当時の苦労やノウハウの伝承ができていないという話も聞こえてくる」という。そのため、日本原燃はフランスのラアーグ再処理工場での研修を計画している。

こうした研修の成果を生かして、社員の技術レベルを上げるだけでなく、体質も改められるかが課題だ。日本原燃は13日、「安全性向上対策を確実に現場に反映し、地域に安心してもらえる再処理工場をつくり上げていく」というコメントを発表した。【荒木涼子】

前例がなく、審査長期化

規制委の安全審査は、終盤とみられた19年3月に日本原燃への追加調査を求めるなどして6年4カ月もかかり、審査会合は113回に上った。審査が長期になったのは「(これまで前例がない)一点物の審査で、こちらも手探りだった」(規制庁職員)ためだ。

東京電力福島第1原発の事故を踏まえ、新たにできた国の新規制基準により安全対策に求められるレベルが上がった。再処理工場では取り扱う放射性物質が多様なうえ、建物が主なものだけでも8棟あるなど原発と構造が大きく異なり、遠隔操作する機器も多い。安全審査は規制委にとって初めてのことが多く、ある規制庁職員は「安全対策の相場観がなく難しかった」と明かす。

さらに、別の職員は「どこまで安全対策を求めればいいか、正直分からなくなっていた部分もあった」と話す。そのため審査終盤とみられていた19年3月からも、航空機の落下確率の算出方法や敷地近くの断層の長さなどについて入念に確認。7月に入ると態勢を強化して審査を急いだ。

日本原燃の幹部は「基準に沿って一通り議論をしたと思っていた後に追加の調査を求められるのは、後出しじゃんけんのようだ」とこぼした。一方、更田(ふけた)豊志委員長は「初めてのことで注意や時間を要するところがあった」と述べ、慎重を期してきた結果だとした。【荒木涼子】

使用済み核燃料の再処理工場の経過

1993年 4月 建設開始

2001年 4月 作動試験を開始

01年 12月 使用済み核燃料の貯蔵プールからの水漏れを発表

03年 7月 配管接続部で硝酸漏れ

8月 ずさん溶接など不良施工を国に報告

04年 12月 劣化ウランを使った試験運転開始

06年 3月 使用済み核燃料を使った試験運転開始

08年 12月 高レベル放射性廃液を固める工程でトラブル。試験運転中断

11年 3月 東京電力福島第1原発事故が発生

12年 6月 試験運転再開

13年 12月 再処理工場を対象にした国の新規制基準施行

14年 1月 安全審査を申請

20年 5月 原子力規制委員会が事実上、基準適合と判断

21年4~9月 完成予定

|