●ヒバクシャ 2021冬 上

手書きの被爆記録に流言 死の街・長崎で書き留めた少年の真意

2021年12月27日 毎日新聞

石田穣一さん(右)が旧制高校生だった1946年に書いた「原子爆弾被害状況調査」について、執筆状況を質問する森口貢さん=那覇市で2021年11月11日午前10時20分、今野悠貴撮影 石田穣一さん(右)が旧制高校生だった1946年に書いた「原子爆弾被害状況調査」について、執筆状況を質問する森口貢さん=那覇市で2021年11月11日午前10時20分、今野悠貴撮影

核拡散防止条約(NPT)再検討会議が2022年1月4日から米ニューヨークで開かれる。新型コロナウイルス禍の影響で当初予定より2年近く先送りが続いてきた。この間、核廃絶・軍縮に向けた国際的な議論は停滞してきたが、ヒバクシャたちはそれぞれに新たな挑戦を始め、ヒバクシャの遺志を引き継ぐ人たちも動き出している。広島、長崎に原爆が投下されて76年。記録報道「2021冬ヒバクシャ」は、偶然見つかったある資料を手がかりに結びついた2人の話から始めたい。

首をかしげるおかしな記述

「神経痛が治った」「はげ頭に毛が生えた」「原爆は極端に恐れる人がいるが、必ずしもその必要はない」――。2021年の初め、長崎市の森口貢さん(85)は古びた手書きの冊子を開き、首をかしげた。タイトルは「八・九対長崎(1945年)原子爆弾被害状況調査」。被爆した長崎市の市中リポートだが、おかしな記述が少なくなかった。「何だ、これは……」

森口さんは被爆体験を記録する市民団体「長崎の証言の会」(長崎市)の事務局長。冊子は会の代表委員を務め、20年4月に90歳で亡くなった内田伯(つかさ)さんの遺品から見つかった。市職員だった内田さんは生前、爆心地近くの住民を訪ねて被爆当時の地図復元に取り組むなど、亡くなった一人一人に家族や暮らしがあったことを可視化しようと生涯をささげた。

遺族が会に寄託した遺品は段ボール十数箱分。内田さんが作った被爆者台帳や地図の下書きの他、被爆者援護、核廃絶運動にまつわる資料など数百点に及ぶ。会のメンバーは遺品のほとんどを読み解き、それぞれ何なのか確かめることができた。しかし、冊子だけは分からなかった。残された日付は1946年6月19日、筆者は「石田穣一」。これは、誰だ?

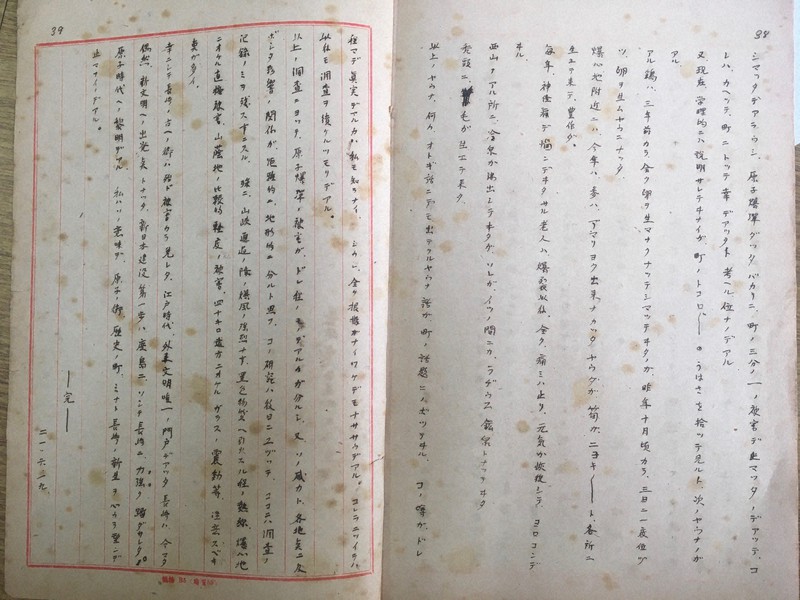

1946年に書かれた「原子爆弾被害状況調査」では「町のうわさ、結言(まとめ)」 として「爆心地付近でタケノコが豊作」「神経痛が治った」「はげ頭に毛が生えた」などと流言飛語を記録し、「おとぎ話にでも出てくるような話が町の話題に上っている」としている=長崎市で2021年4月8日、今野悠貴撮影 リポートには被爆者の健康状態や被災状況が事細かにつづられていた。記録として貴重なものだ。森口さんは感心しながら読み進めたが、やはり流言飛語の類いは気になった。戦後、被爆者を巡っては「早死にする」「子に遺伝的影響がある」といった根拠のないうわさが広がり、根深い差別や分断を生んだ。事実に反する風評は忌むべきものだ。 として「爆心地付近でタケノコが豊作」「神経痛が治った」「はげ頭に毛が生えた」などと流言飛語を記録し、「おとぎ話にでも出てくるような話が町の話題に上っている」としている=長崎市で2021年4月8日、今野悠貴撮影 リポートには被爆者の健康状態や被災状況が事細かにつづられていた。記録として貴重なものだ。森口さんは感心しながら読み進めたが、やはり流言飛語の類いは気になった。戦後、被爆者を巡っては「早死にする」「子に遺伝的影響がある」といった根拠のないうわさが広がり、根深い差別や分断を生んだ。事実に反する風評は忌むべきものだ。

森口さんは分からなかった。筆者によこしまな心があったとは思わない。未曽有の惨禍を前に一心に筆を走らせたのだろう。それなのになぜ、こんなでたらめを妄信したのか。どんな気持ちでこれを書いたのか。

それを知るため、知人に頼んで石田穣一さんを捜してもらった。現在93歳の石田さんは那覇市にいた。新型コロナウイルスの「第5波」が落ち着いた11月、森口さんは沖縄に飛んだ。自宅で迎えた石田さんは冊子に覚えがないようだったが、ルーペ越しに目を凝らし、驚嘆の声をあげた。「ああ、私の字だ」。そして往時を語り始めた。

偽りのない思いに合点

石田穣一さん(右)が旧制高校生だった1946年に書いた「原子爆弾被害状況調査」について、執筆状況を質問する森口貢さん=那覇市で2021年11月11日午後1時22分、今野悠貴撮影 石田穣一さん(右)が旧制高校生だった1946年に書いた「原子爆弾被害状況調査」について、執筆状況を質問する森口貢さん=那覇市で2021年11月11日午後1時22分、今野悠貴撮影

「これは私の字ですね。記録を残すべきだという父の教えがあったのです」。11月11日、那覇市の自宅に森口貢さん(85)=長崎市=を迎えた石田穣一さん(93)は、森口さんが持参したリポート「八・九対長崎(一九四五年)原子爆弾被害状況調査」を手に取った。初めて長崎を訪ねたのは1945年秋。往時に思いを巡らせた。

当時、石田さんは東京の旧制高校に通っていた。裁判官の父寿さん(故人)が長崎地裁所長に異動し、14歳の妹雅子さんを連れて赴任。母は早世しており、石田さんは一人で東京に残った。東京では空襲が相次ぎ、45年5月、石田さんも自宅を焼かれた。

8月9日、勤労動員されていた海軍技術研究所で米軍の短波ラジオ放送を傍受し、長崎への原爆投下を知った。父と妹は生きていたが、被爆した妹は白血球の減少や吐き気が続き入院を余儀なくされていた。石田さんはようやく切符を取れたその年の秋、長崎行きの列車に飛び乗った。着いた先は焼け野原。人々は廃虚の中でうなだれていた。

森口さんは石田さんの話に聴き入った。原爆投下時は疎開先の佐賀県にいた。10日ほど後、長崎に戻って入市被爆。家族は無事だったが、街はくすぶり、遺体が焼かれていた。その光景が今なお市民団体「長崎の証言の会」で被爆者の証言を伝える原点になっている。

2人の話は核心に入った。リポートには「(被爆で)神経痛の痛みが止まった」「はげ頭に毛が生えた」といった流言飛語も書き込まれ「原爆を極端に恐れることはない」とする論拠になっていた。石田少年はどんな経緯で事実と異なる風評を書き残したのか。

石田さんは記憶をたどった。被爆の記録を残さねば――。そう心に決め、東京から何度も長崎を訪ねて市中を歩き回ったのだった。「当時の長崎は死の街、70年間、草木も生えない街といわれていた。長崎の人たちを励ましたい一心でした」。それ故、明るい話を聞けば努めて書き留めた。リポートの最後は「ミナト長崎の新生を望んでやまない」と結んだ。その思いに偽りはなかった。

「そうでしたか」。森口さんは合点がいった。当時、絶望のふちにいた長崎の人たちは苦境を笑いに変えて気を紛らわせた。非倫理的なジョークも多かった。「神経痛(の患者)を並べてもう1回原爆落とせ。みな治る」。そんな口の悪い冗談でも刹那(せつな)の笑いが現実を忘れさせた。一方で笑われた方は傷つき、その積み重ねが差別や中傷につながった。リポートは被爆地の一面を切り取っていた。

戦後、森口さんは小学校教員、石田さんは父と同じ裁判官として職を全うした。交わることのなかった2人は不思議な縁に導かれ、この日は2時間を過ぎても話が尽きなかった。「お会いできてよかった。腑(ふ)に落ちた」。森口さんは頰を緩めた。長崎の証言の会は12月、年刊誌の「証言 ナガサキ・ヒロシマの声」を刊行。石田さんの話も収録された。【今野悠貴】

|