●2020ヒバクシャ

坪井直さん 95歳「ピカドン先生」の終わらぬ闘い 人類の幸せ訴え続け

毎日新聞 2020年12月27日 広島

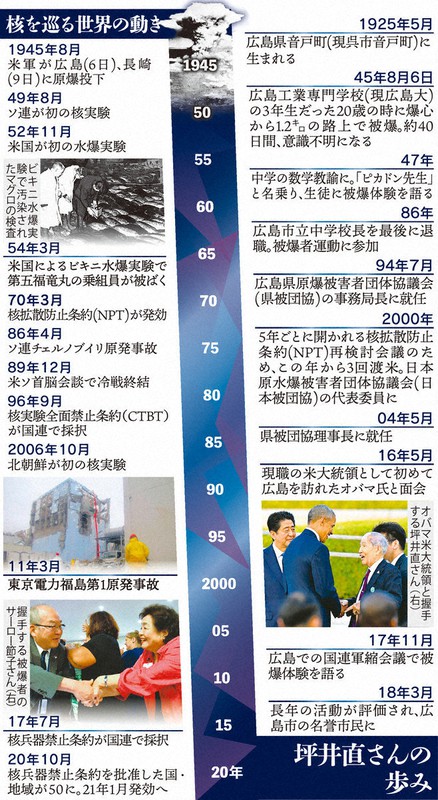

核兵器禁止条約が年明けに発効することが決まり、10月25日、原爆ドーム前で被爆者ら約200人が喜びを分かち合った。だが4年前、現職の米大統領で初めて広島を訪れたオバマ氏と笑顔で握手した被爆地ヒロシマの「顔」は、加わることができなかった。被爆75年の記録報道「2020ヒバクシャ」の10回目は、不屈の精神で被爆者運動の先頭に立ってきた坪井直さん(95)の人生をたどる。 核兵器禁止条約が年明けに発効することが決まり、10月25日、原爆ドーム前で被爆者ら約200人が喜びを分かち合った。だが4年前、現職の米大統領で初めて広島を訪れたオバマ氏と笑顔で握手した被爆地ヒロシマの「顔」は、加わることができなかった。被爆75年の記録報道「2020ヒバクシャ」の10回目は、不屈の精神で被爆者運動の先頭に立ってきた坪井直さん(95)の人生をたどる。

「不撓(ふとう)不屈 Never give up!」。広島県原爆被害者団体協議会(広島県被団協)の理事長を16年前から務める坪井さんは今、信条を墨書した色紙を飾った広島市西区の自宅の部屋で一日を過ごす。

|

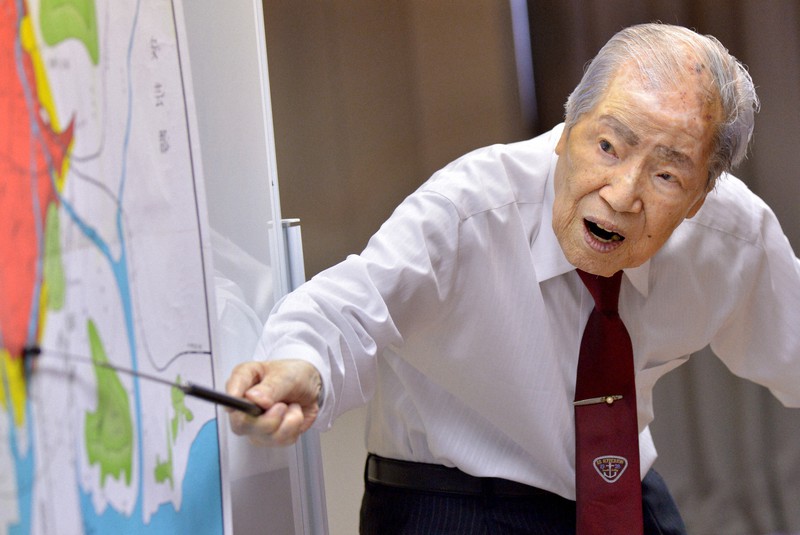

被爆体験を語り終え、生徒たちの拍手の中を笑顔で退場する坪井直さん。鶴の柄のネクタイはアメリカの学校から贈られた=山口県山陽小野田市の竜王中で

2012年7月9日、徳野仁子撮影 |

元号が平成から令和に変わった昨年5月ごろから極端に足腰が弱り、車椅子を手放せなくなった。がんや心臓病、貧血などでこれまで2週間に1度、点滴を受けてきた。今年に入ってからは30回以上も輸血を受け、ベッドから起き上がることも容易ではなくなった。 あの日、原爆に全身を焼かれ、40日あまり意識をなくした。左目の視力を失い、その後も3度危篤に陥った。生かされた恩を返すために教師になり、「ピカドン先生」と名乗って40年、生徒に体験を語り続けた。退職後は、国内だけでなく、核保有国の英仏中やインド、パキスタン、北朝鮮など21カ国を訪れ、「肌の色は違ってもいい。国境は要らない。助け合わんと人類の幸せはない」と、拳を振り上げながら「核なき世界」の実現を訴えてきた。 あの日、原爆に全身を焼かれ、40日あまり意識をなくした。左目の視力を失い、その後も3度危篤に陥った。生かされた恩を返すために教師になり、「ピカドン先生」と名乗って40年、生徒に体験を語り続けた。退職後は、国内だけでなく、核保有国の英仏中やインド、パキスタン、北朝鮮など21カ国を訪れ、「肌の色は違ってもいい。国境は要らない。助け合わんと人類の幸せはない」と、拳を振り上げながら「核なき世界」の実現を訴えてきた。

「『ついに! 良かった』と大きな興奮を覚えている。長年の悲願である核兵器の禁止・廃絶を具体化する、大いなる一歩だ」。条約の発効確定を受けて発表した談話で、坪井さんは喜びをあらわにした。その一方で、核保有国や日本が批准していないことを踏まえ「これからも険しい道が続くのかもしれない」と覚悟した。

坪井さんは記者に会うたびにこう繰り返してきた。「私は核兵器がゼロになるまで諦めはしません。ネバーギブアップ!」。闘いは終わらない。

原爆投下の3時間後にいた御幸橋で被爆当時を振り返る坪井直さん。橋のたもとにかかる写真パネルには座り込んでいる坪井さん(写真左から3人目の坊主頭)が写っている=広島市中区で2016年11月16日、山田尚弘撮影

原点は御幸橋での「命の選別」

「最近は誰の顔を最後に見て死ぬんか、そんなことばかり考えておる」。3月末、坪井直さん(95)は電話で記者に弱音を吐いた。広島県原爆被害者団体協議会(県被団協)のトップとして、毎年8月6日の首相との懇談会に出席し、核兵器禁止条約の批准を求めてきた。しかし、病気と高齢のため体が言うことをきかず、前年に初めて欠席した。「もう安倍(晋三)さんと会うことはかなわんのう」と寂しげにつぶやいた。

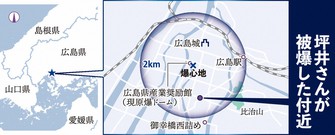

放射能にむしばまれ、3度も危篤に陥りながら75年を生き抜いてきた坪井さんが、いつも持ち歩いていた写真がある。原爆投下の約3時間後、爆心地の南南東約2・3キロの御幸橋西詰め。髪が縮れ、全身にやけどをして座り込む男女の中に、20歳の坪井さんが写っている。地元紙・中国新聞の写真記者で陸軍中国軍管区司令部報道班員でもあった故松重美人(よしと)氏が、30分以上ためらった末に撮った最初の1枚。この日、苦しむ市民の姿を捉えた写真は、松重氏が残した2枚しか確認されていない。

1945年8月6日、広島工業専門学校(現広島大工学部)の3年生だった坪井さんは鷹野橋(現広島市中区)の食堂で朝食をとり、学校の方へ歩いていた。後ろから「シュル、シュル」と音が聞こえ、伏せようとした瞬間、閃光(せんこう)に視界を覆われた。10メートルほど飛ばされ、意識を失った。爆心地から約1・2キロ。気が付くとシャツの袖やズボンの膝から下はなくなり、腕も足も黒焦げ。腰からは黒い血があふれた。「やりやがったな。この敵は討つ」。兄2人を戦争で亡くした軍国青年の頭に真っ先に浮かんだのは、米国への復讐(ふくしゅう)だった。 1945年8月6日、広島工業専門学校(現広島大工学部)の3年生だった坪井さんは鷹野橋(現広島市中区)の食堂で朝食をとり、学校の方へ歩いていた。後ろから「シュル、シュル」と音が聞こえ、伏せようとした瞬間、閃光(せんこう)に視界を覆われた。10メートルほど飛ばされ、意識を失った。爆心地から約1・2キロ。気が付くとシャツの袖やズボンの膝から下はなくなり、腕も足も黒焦げ。腰からは黒い血があふれた。「やりやがったな。この敵は討つ」。兄2人を戦争で亡くした軍国青年の頭に真っ先に浮かんだのは、米国への復讐(ふくしゅう)だった。

炎が迫る中を逃げ、力尽きて倒れた。「御幸橋で治療している」と話す声が聞こえた。200メートルほどの距離を1時間くらいかかってはうように進み、たどり着いた。だが、治療はしてもらえず、死を覚悟した。焼けただれた手で小石を拾い「坪井はここに死す」と地面に書くと、意識が遠のいていった。 炎が迫る中を逃げ、力尽きて倒れた。「御幸橋で治療している」と話す声が聞こえた。200メートルほどの距離を1時間くらいかかってはうように進み、たどり着いた。だが、治療はしてもらえず、死を覚悟した。焼けただれた手で小石を拾い「坪井はここに死す」と地面に書くと、意識が遠のいていった。

どれくらいたったか。救護に来た陸軍のトラックの音で目が覚めた。「若い男だけ乗れ! 他の者は後回し!」。軍人が叫ぶ。女性や子ども、年寄りは乗せてもらえない。「こら!」。荷台に手をかけた女の子に軍人が怒鳴った。その子は「わー」と泣きながら、燃えさかる炎に向かって走っていった。「若い男は戦争の役に立つから助ける。他は役に立たないから助けない。人の命をなんだと思いよるんじゃ」。戦争はいかん、核兵器はいらんと訴える根っこにあるのは「命が大事」。命の選別を目の当たりにした御幸橋での経験が、平和への思いの原点となる。被爆直後にたどり着いた御幸橋で撮影された写真を手に、被爆体験を語る坪井直さん。この場所が坪井さんの平和運動の原点になった=広島市中区で2017年5月10日、山田尚弘撮影

歩くこともできなかった坪井さんは、幸運が重なって生き延びた。警防団の人がシャツを着せ、トラックに乗せてくれた。搬送先の港では同級生が臨時野戦病院に向かう船まで背負って運んでくれた。野戦病院で数日後に意識をなくす。負傷者や死者であふれかえる中、捜しに来た母が「直やー」と叫ぶ声に無意識で手を挙げ「ここにおるよ」と返事した。意識が戻ったのは音戸町(現広島県呉市)の実家で終戦を迎えた後、9月25日だった。

生かされた命。「二度と子どもを戦地に行かせてはいけない」と教職に就いた。「ピカドン先生」と名乗り40年間、8月6日の前には欠かさず生徒に被爆体験を語った。被爆者への差別から結婚を許されず、後に妻となる鈴子さん(92年に59歳で死去)と睡眠薬を飲み、心中を図ったこともあった。二つのがんに加え、造血機能が侵されて慢性の貧血になり、10回以上も入退院を繰り返した。

被爆者運動に加わったのは、広島市立中の校長を最後に定年退職してからだ。「平和教育から逃げちゃいかん」。93年、教員の先輩に頼まれて県被団協の事務局次長になり、被団協の歴史を必死に勉強した。翌年7月に事務局長に就き、運動にのめり込んでいった。

肥田舜太郎さんの言葉が転機に

夕暮れの平和記念公園にはさわやかな風が吹いていた。2016年5月27日、 坪井さんは被爆者代表として、現職の米大統領で初めて広島を訪れたオバマ氏と対面した。自身を死の淵にまで追いやった国のトップと笑顔で握手を交わし「(原爆投下は)人類の間違ったことの一つ。それを乗り越えて、我々は未来に行かにゃいけん」と、1分半にわたって語りかけた。 坪井さんは被爆者代表として、現職の米大統領で初めて広島を訪れたオバマ氏と対面した。自身を死の淵にまで追いやった国のトップと笑顔で握手を交わし「(原爆投下は)人類の間違ったことの一つ。それを乗り越えて、我々は未来に行かにゃいけん」と、1分半にわたって語りかけた。

平和運動をともにしてきた肥田舜太郎さん(右)、箕牧智之さん(左)と肩を組む坪井直さん=2012年6月撮影(箕牧さん提供)

坪井さんの未来志向に大きな影響を与えた先輩がいた。元軍医で被爆者医療に尽力した肥田舜太郎さん(17年に100歳で死去)だ。99年5月、日本原水爆被害者団体協議会(日本被団協)の活動で訪れたロンドンのパブ。米国への憎しみを口にした坪井さんに「わしの姿勢を学んでくれているかと思うたら、ちょっと違うところがある」と切り出した。「人間には理性がある。狭い了見でなく、全人類のために核廃絶に取り組むべきだ」。説教は午前3時まで続いた。

だが、憎しみをすぐに消し去ることはできなかった。03年12月、米国立スミソニアン航空宇宙博物館に原爆を投下した爆撃機「エノラ・ゲイ」が展示されるのに抗議するため渡米した坪井さんは、実機を見上げ、突然おえつした。「見たとたん、被爆の時の様子が頭の中をかけめぐった。日本が降伏して平和が戻った。説明文にはそんなことしか書いてない。非戦闘員を十数万人も殺したのに。あれを見て気持ちがおかしくなった」 だが、憎しみをすぐに消し去ることはできなかった。03年12月、米国立スミソニアン航空宇宙博物館に原爆を投下した爆撃機「エノラ・ゲイ」が展示されるのに抗議するため渡米した坪井さんは、実機を見上げ、突然おえつした。「見たとたん、被爆の時の様子が頭の中をかけめぐった。日本が降伏して平和が戻った。説明文にはそんなことしか書いてない。非戦闘員を十数万人も殺したのに。あれを見て気持ちがおかしくなった」

別の機会にハワイの真珠湾を訪れた時には「許し」に傾いた。顔にやけどの痕が残り、耳が潰れた坪井さんを見て驚く現地の女性に「原爆でやられたんです」と打ち明けた。女性は涙をため、体験談を熱心に聞いてくれた。「民族や人種の差ではない。平和のこと、人間の命のことを本当に考えたら、けんかをすることはない」と思い始めた。

「情より理性の力で憎しみを乗り越えていかんといけん」。修学旅行で来た小中高生にもそう話すようになった坪井さんにとって、09年4月、チェコのプラハで「米国は核なき世界を目指す」と宣言したオバマ大統領(当時)の存在は希望になった。「広島に来て、自分の目で見て被爆者の声を聞いてほしい」とオバマ氏に手紙を送り続け、7年後に実を結んだ。対面後、記者に「謝罪は求めないのか」と問われた坪井さんはほほえんで言った。「過去のことは変えられない。でも、未来はどのようにでもできるじゃろう」

今年10月25日。核兵器禁止条約の発効が決まり、坪井さんに代わって記者会見した広島県被団協の理事長代行、箕牧(みまき)智之(としゆき)さん(78)=広島県北広島町=は条約を批准しない日本政府を批判した。「坪井さんも腹を立ててじゃろう」。先輩の思いも言葉に込めた。

箕牧さんは父を捜しに行って入市被爆した。同じ「被爆者」でも至近距離で被爆し、メディアで積極的に発言する坪井さんは「雲の上の存在」だった。

8年前、そんな考えが変わる出来事があった。「わしのあれを見せよう」。研修会のため泊まった岡山のホテルで、風呂から上がった坪井さんは、家族にしか見せたことのなかった背中の傷を箕牧さんに見せた。筋肉がえぐられ、皮膚はケロイドで波打っていた。「わしゃ、生きておるのがお化けみたいなもんじゃ」。おどけてみせた。

その年に事務局長、2年後に副理事長に就いて坪井さんを支えてきた箕牧さんは、異なる意見にも耳を傾ける寛大な姿勢と、直感的に発する言葉の強さにひかれ、いつしか背中を追いかけるようになった。肥田さんから坪井さんへ、そして箕牧さんへ。伝え方は違っても、思いは確実に受け継がれてきた。

原爆投下の3時間後にいた御幸橋で被爆当時を振り返る坪井直さん。焼けただれた手で小石を拾い、「坪井はここに死す」と地面に書いた=広島市中区で2016年11月16日、山田尚弘撮影 |

今月4日午後9時ごろ、箕牧さんに坪井さんから電話があった。外出もままならない坪井さんを励まそうと、地元で取れたリンゴを贈ったお礼だった。半年ぶりの会話。「もう歩けんし、目が見えんしつらい」と漏らしながらも声は弾んでいた。最後は「あんたが元気でおるのがうれしい。テレビに出てるのを見たら『おう、やれえ、やれえ』と応援してるぞ」と発破をかけられた。 「立派な死に方はあるんですか」。坪井さんは医師に尋ね「そんな死に方はない」と返されたと明かして笑った。箕牧さんは言う。「核はいらん、ネバーギブアップ、と言いながら、戦後を生き抜いてこられた。その生き様こそ立派以外の何物でもない。まだまだ、広島の被爆者にとって、なくてはならん存在です」【山田尚弘】

■ ■ ■ ■ ■

つぼい・すなお 20歳の時に被爆。中学教諭を退職後の1994年、広島県被団協事務局長に。2000年から日本被団協代表委員、04年から県被団協理事長。多い時は年60~70回、国内外で被爆体験を語ってきた。広島市西区在住。

■ ■ ■ ■ ■

米での「エノラ・ゲイ」展示、死者に触れず

米ワシントンの国立スミソニアン航空宇宙博物館は2003年12月から、広島に原爆を投下したB29爆撃機「エノラ・ゲイ」を展示している。公開を前に日本被団協は原爆の被害を示す写真や資料も展示するよう訴えたが、今も説明文には「世界最初の原爆を投下した航空機」とあるだけで、死者などには触れていない。

背景にあるのは、原爆投下が終戦を早めたとする「正当化論」だ。米シンクタンク「ピュー・リサーチ・センター」の15年の調査によると、米国で原爆投下を「正当化できる」と答えた人は56%。1991年の63%より減ったが肯定的な見方は根強い。

同博物館では戦後50年の95年、エノラ・ゲイとともに、13歳で被爆死した折免滋さんの黒焦げの弁当箱なども展示する「原爆展」が計画された。しかし「日本が一方的な被害者のような印象を与える」などと退役軍人団体や議会が抗議。館長が辞任し、被爆資料の展示は見送られた。

これを受け、広島市と長崎市は95年7月、ワシントンの私立アメリカン大で弁当箱や8時15分で止まった時計などを展示したのを皮切りに海外での原爆展をスタート。米露英仏などの核保有国を含む19カ国53都市で開いてきた。被爆75年の今年は8月から、日米開戦の地となったハワイ・真珠湾で初めて開催。日本が降伏文書に署名した戦艦ミズーリ内に遺品や被爆者が描いた絵、写真などが展示されている。

「沖縄の皆さんの心に寄り添いながら(負担軽減の)取り組みを進めて参ります」。先の臨時国会の所信表明演説で、菅首相はそう述べた。

安倍前首相も「寄り添う」を何度も口にしたが、言葉だけとの批判が相次ぎ、やがて使うのをやめた。それを知る菅氏があえて持ち出した以上、何らかの変化があるのではないか――。だが就任から3カ月弱、そんな淡い期待は打ち砕かれた。

辺野古の工事は民意を踏みにじったまま進み、きのうで土砂投入から2年が過ぎた。来年9月までに予定面積の4分の1の埋め立てを終える計画だ。

だが投入された土砂の量は、この11月末時点で4%に満たない。水深が深く、マヨネーズ並みとされる軟弱地盤が広がる海域が手つかずだからだ。国の試算でも完工までに12年、1兆円近い費用が見込まれ、米国の著名なシンクタンク戦略国際問題研究所(CSIS)は、先月発表した報告書で「完成する可能性は低い」と分析している。

辺野古の新基地計画は本当に理にかなうものなのか。利害やメンツにとらわれず、冷静に検討する必要がある。

政府は安全保障上不可欠だという。だが近年、中国のミサイル能力の向上を受け、沖縄に基地を集中させることへの懸念が国内外に広がる。海兵隊の戦術の見直しも進行中で、来月にはバイデン政権が発足する。時代に適合し、将来を見すえた安保戦略を練り直さねばならない。

「寄り添う」発言のまやかしは、辺野古問題の出発点である米軍普天間飛行場の運用をめぐっても露呈している。

沖縄防衛局によると、同飛行場での航空機の離着陸回数は、嘉手納基地の一部が工事で使えなかったなどの事情はあるが、17年度の1万3581回から19年度は1万6848回と25%近く増えた。学校や保育園の上空を飛ぶ姿も再三確認され、部品落下などの事故が絶えない。

「普天間の運用を19年2月までに停止する」という政府の約束もほごにされた。県は新たな期限の設定を求めたが、岸信夫防衛相は先月、「辺野古移設への地元の理解・協力が大前提」と取りあわなかった。政府による地盤調査の不備、情報隠し、県民の神経を逆なでする強権措置を棚に上げて、沖縄側に非があるといわんばかりの態度は許されるものではない。

普天間の危険性除去という原点に立ち、訓練の分散・移転や飛行ルールの厳守、事故の再発防止を米国に申し入れて実現させる。「沖縄の心に寄り添う」とはそういうことだ。国民の代表が集う国会で言明したことを首相は確実に実践してほしい。

|