●連載 原発のたたみ方 13

核ごみ処分、深まらぬ理解 文献調査、地域を二分

2020年10月22日 毎日新聞

過去に核のごみの最終処分場が検討された高知県東洋町 過去に核のごみの最終処分場が検討された高知県東洋町

=2016年1月22日、本社ヘリから大西岳彦撮影

高レベル放射性廃棄物(核のごみ)最終処分場の選定を巡り、北海道の寿都(すっつ)町と神恵内(かもえない)村が今月、手続きの第1段階となる文献調査の受け入れを決めた。この調査はかつて高知県東洋町が応募、撤回した例がある。当時を知る人たちは今回の動きをどう見ているのか。

県の東端、太平洋に面する東洋町は、面積の8割以上を森林が占める。海と山に囲まれ、ポンカンなどの栽培が盛んな風光明媚(めいび)な町だ。この町で2006~07年、地域を二分する出来事が起こった。 県の東端、太平洋に面する東洋町は、面積の8割以上を森林が占める。海と山に囲まれ、ポンカンなどの栽培が盛んな風光明媚(めいび)な町だ。この町で2006~07年、地域を二分する出来事が起こった。

06年4月のある日の夕方、町役場の会議室。当時、町の税務課長をしていた現町長の松延宏幸さん(62)ら町幹部職員が会議を終えたころ、田嶋裕起(やすおき)町長(77)=当時=が神妙な面持ちで入ってきた。「これから話すことは、絶対に外に漏らさないように。もし自信がない者は、部屋から出て行ってくれ」。突然そう言われ、ただ事でない雰囲気を感じた。

高知県東洋町の現町長、松延宏幸さん=同町提供 高知県東洋町の現町長、松延宏幸さん=同町提供

全員がその場に残っていると、町長は原子力発電環境整備機構(NUMO、ニューモ)のパンフレットを取り出し、核のごみの最終処分場についての話を始めた。皆初めて聞く話ばかり。驚きのあまり言葉が出ない中、松延さんは見解を求められた。何と答えていいかわからず「固定資産税がどのくらい入るのか気になります」という趣旨の返事をしたという。

町長は説明を終えると、パンフレットを回収し、その場を去った。松延さんはその後、同僚から「実は町長は既に、(最終処分場の選定に向けた第1段階の)調査に応募したようだ」と聞いた。「これは大変なことになるのでは」と不安がよぎった。

●高知・東洋町は撤回

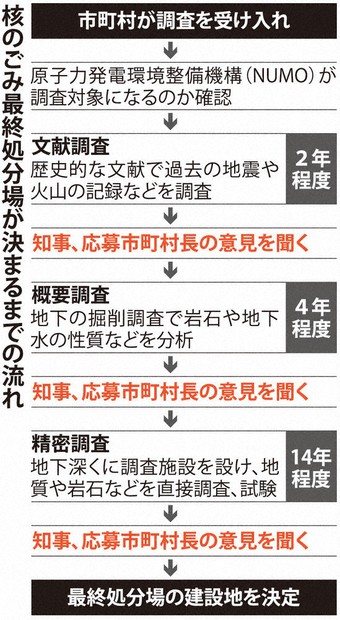

最終処分場の選定方法は、00年施行の「特定放射性廃棄物最終処分法」に定められている。選定までに(1)文献調査(2)概要調査(3)精密調査――の3段階を経る。当時は市町村が手を挙げる公募方式だけだった。現在は、調査を国が市町村に申し入れる方式もある。

06年当時、文献調査が実施されると、市町村は電源3法に基づく交付金を国から年間2億1000万円(現在は総額で最大20億円)得られた。次の概要調査へ進めば、追加で年間20億円、最大70億円までもらえる(現在も同額)。07年度の当初予算が約21億円の町にとって、かなり魅力的な額だった。

首長の判断で文献調査への応募ができ、他にも応募を検討している自治体があると聞いた田嶋町長は06年3月に独断で応募。ところがNUMOから「まずは議会や町民向けの勉強会などをした方がいい」と促され、一旦撤回することになった。その後、町議を集め「国のエネルギー政策に協力でき、町の財源確保にもなる」と説明の場を設けていった。

核のごみ最終処分場が決まるまでの流れ

松延さんは「自分は一職員だったので、町長がやるならついて行くしかなかった」という。町民などを対象とした説明会を重ねたが、どんどん反対運動が盛り上がっていく。反対する住民の家の玄関に「反核」のステッカーが貼られたり、考えの異なる親戚同士が対立したりした。全国から反対派の人がやって来て、その指示を受けて動く町民もいた。

それでも田嶋町長は07年1月、再び応募を決め、「文献調査は、必ずしも施設の誘致と直結するものではない」と説明し続けた。だが、反対派の理解を得られず、解職請求(リコール)運動を受けて07年4月に辞職を表明。出直し選挙に立候補したものの、反対派が擁立した候補者に敗れ、新町長によって応募は撤回された。

●再稼働と切り離して

08年に関係者への聞き取りなどの調査をした寿楽浩太・東京電機大教授(科学技術社会学)は「最終処分場は他の原子力施設と違い、立地が決まる前の初期調査への応募の時点から交付金が出る。これが住民にとって『そんなに都合のいい話は聞いたことがない。国がそこまでするのは、よほど危険なのでは』『一度手を挙げると、建設までまっしぐらでは』という警戒心を高めた」と分析する。

核のごみは、原発で使い終わった核燃料から再利用できるプルトニウムなどを取り出した後、残った燃えかすをガラスで固めたものだ。国際条約で「発生国が処分する」と定められ、原則自国内で処分することになっている。松延さんは「最終処分場は国にとって必要だと頭では分かっても、感情論になってしまった」と振り返る。

あれから10年以上たった今も思いが消えないのか、町内にはしこりが残る世代がいるという。今後文献調査を受け入れる北海道の2町村でも、同じことが繰り返されてしまわないのか。

寿楽教授は「火山や(地震のリスクのある)断層の多い日本で、地下深くで保管し続けられるのかなど、最終処分場の根本的な理解がまだ国内で深まっていない。一方、法律上はそれが決定済みで、国の制度が『処分場をどこの地域につくるか』という段階に進んでしまっている」と指摘。「その認識のすれ違いの溝が埋まらないまま選定の議論を進めても、仮に北海道の2町村が断念となった場合、最終処分場の話は振り出しに戻りかねず、さらなる対処の遅れにつながる」と懸念する。

一方、鈴木達治郎・長崎大教授(原子力政策)は「今は核のごみの最終処分場に賛成だと、原発の再稼働にも賛成ととられてしまう雰囲気になっている。既に核のごみは発生してしまっており、再稼働と最終処分場の議論を切り離すべきだ」と提言する。松延さんも同じように感じている。「例えば原発を段階的に減らすスケジュールなど、国が原子力政策の明確な方針を国民に分かりやすく示さないと、最終処分場の選定は難しい状況が続くと思う」【斎藤有香】

|