|

●東日本大震災8年

福島第1原発事故 廃炉、続く綱渡り 除染、先見通せず(その1)

毎日新聞2019年3月7日 東京朝刊

事故から間もなく8年となる東京電力福島第1原発ではこの1年、溶け落ちた核燃料(燃料デブリ)の取り出しに向け初の接触調査があり、汚染処理水の処分方法の議論も続いた。だが廃炉までの道のりは長く、作業員の被ばくに細心の注意を払いながらの地道な作業が続く。処理水の分析も日々、欠かせない。放射性物質の除染では、除染土を一時保管する中間貯蔵施設や、帰還困難区域内の復興拠点の整備が本格化。住民らは地域全体の除染を願い、声を上げている。

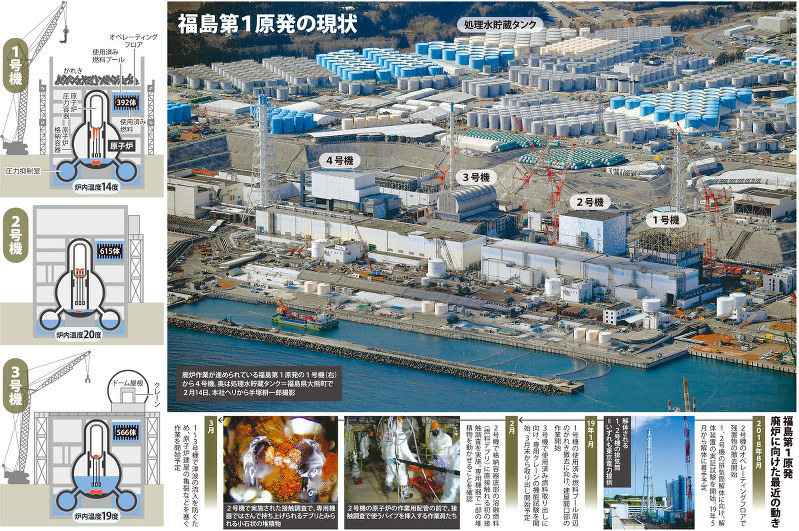

福島第1原発の現状 作業の限界30分

30分−−。放射線量が高く、まだ人を寄せ付けない福島第1原発2号機の原子炉格納容器近くで、人が作業できる時間だ。このため作業は遠隔操作が中心だが、人手に頼らざるを得ない作業も少なくない。30年以上続く廃炉作業で、作業員の被ばくリスクの回避が最重要の課題となっている。 溶融燃料(燃料デブリ)とみられる堆積(たいせき)物に初めて接触調査を試みた2月13日。防護服と全面マスクで全身を覆った作業員8人が午前7時過ぎ、台車に載せた重さ約180キロの金属製伸縮パイプ(全長約11メートル)とともに2号機原子炉建屋に入った。8人は巨大なパイプを格納容器につながる作業用配管「X6ペネ」に挿入する重大な任務を担った。 近くの作業場の空間放射線量は、最大毎時約3ミリシーベルトに達した。17時間足らずで、国の規則で定められた作業員の年間被ばく限度量(50ミリシーベルト)を超える線量だ。調査を担う東芝エネルギーシステムズでは作業員の1日あたりの被ばく限度量を1・5ミリシーベルトとし、作業できる時間を長くても30分に設定している。 このため、協力会社の作業員らは3班に分かれて作業場に入り、分担してパイプを挿入、配線をつなぎ、パイプ撤去までの全ての作業を2時間足らずで終えた。作業員の最大被ばく量も1ミリシーベルト未満に収まったという。 連携作業で被ばく量を抑えるため、事前の訓練に力を注いだ。今回の調査直前には2週間にわたって作業手順を確認した。他の作業でも工具や装置の改良といった工夫を重ねており、作業員の被ばく量は全体として減少傾向にあるという。 政府と東電は2021年にも本格的なデブリ取り出しを始める計画で、被ばく管理には今後も長く取り組まなければならない。東芝エネルギーシステムズ原子力事業部原子力福島復旧・サイクル技術部の竹内努部長は「作業員の多くは炉の構造を熟知したベテランだ。そうした貴重な人材を被ばくから守るため、効率的な作業手順や機器開発を考えたい」と話す。 東日本大震災で、福島第1原発は高さ約15メートルの津波に襲われ、敷地内が浸水し炉心冷却に必要な全ての電源を失った。運転中だった1〜3号機では核燃料のほとんどが溶けて圧力容器を突き抜け、格納容器底部にたまったとみられている。 今回の接触調査では、パイプ先端のトング状の装置で一部の堆積物をつかんで持ち上げることに成功。将来的には搬出可能だと確認した。

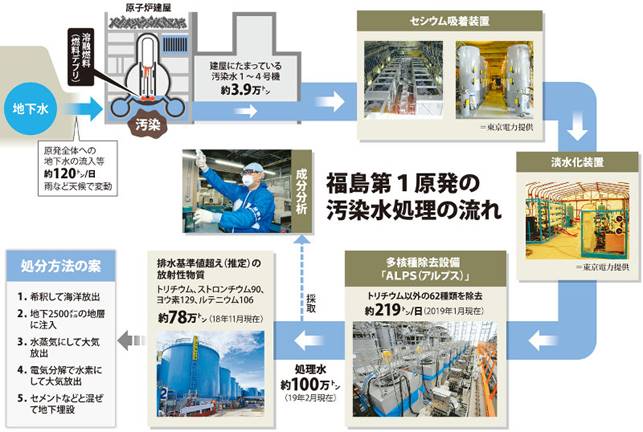

放射性物質を浄化後に分析 処理水処分、根拠確立目指す

福島第1原発の敷地内で汚染水から多くの放射性物質を取り除く多核種除去設備「ALPS(アルプス)」。分析員が浄化後の処理水を毎朝、採取し「化学分析棟」に運ぶ。この施設は原発事故後、大量の試料から放射性物質の汚染の程度を分析し公表しており、科学的な「門番」の役割を担う。化学分析棟は敷地内に三つある分析棟の一つで、主に放射線量の低い放射性物質の分析を担当。62種類の放射性物質を除去できるアルプスの処理水分析も仕事の一つだ。処理水には放射性物質のトリチウムが含まれる。化学的に水素と似た特徴があり、酸素と結びつき水の形で存在するため、技術的にアルプスでも除去できない。分析棟では処理水を蒸留した後に特殊な薬品でトリチウムを分離、計測器で放射線量を測定している。処理水は水産業などへの風評被害を懸念して敷地内のタンクにためられており、国の専門部会が最終的な処分方法を検討中だ。昨年9月、東電が「除去可能」と説明してきたトリチウム以外の放射性物質が処理水に残っていることが公表された。議論は長期化している。

東電は処理水を再浄化して処分する方針を示す。分析棟を指揮する笠間洋次郎チームリーダーは「処分までには更に多くの試料分析が必要になる。事故後は『安全』という言葉だけでは信用されなくなった。科学的な根拠に基づき、しっかり国民に説明できるようにしたい」と話す。

福島第1原発の汚染水処理の流れ

|